こんにちは、むぎこです!

今回は材料を入れて混ぜるだけで簡単に作れる「チーズフォンデュ風ソース」の作り方をご紹介します。

シンプルな食材や料理でも、このソースをかけるだけで一気にリッチな味わいになります。

ホットクックの低温調理機能を使って、火加減の調整なしで失敗知らず!

チーズのコクと牛乳のまろやかさが絶妙に合わさり、さまざまな料理にアレンジできます。

材料はシュレッドチーズ、牛乳、片栗粉の3つのみ。

手に入りやすい材料であることも嬉しいポイントです。

それでは、作っていきましょう!!

作業時間 :1分+加熱後1分

加熱時間 :6〜7分

予約調理 :NG

まぜ技ユニット:使用しない

レシピ概要

材料(作りやすい分量)

- シュレッドチーズ:100g

- 片栗粉:大さじ1

- 牛乳:100ml

シュレッドチーズはナチュラルチーズで伸びがよいタイプを選ぶと失敗しにくいです(後述)。

作り方

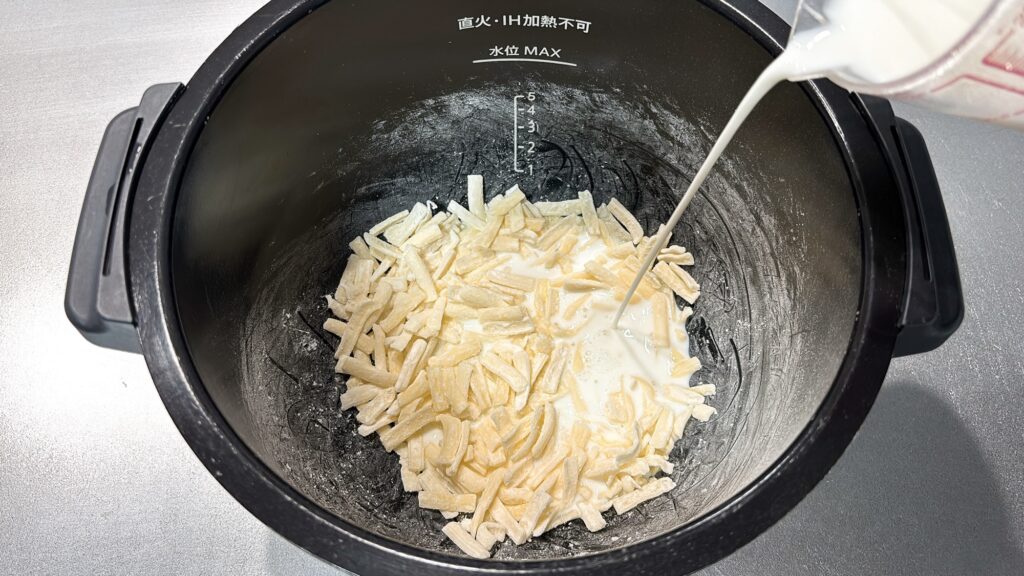

- ホットクックの内鍋にシュレッドチーズと片栗粉を入れ、よくまぶす。

牛乳を加える。

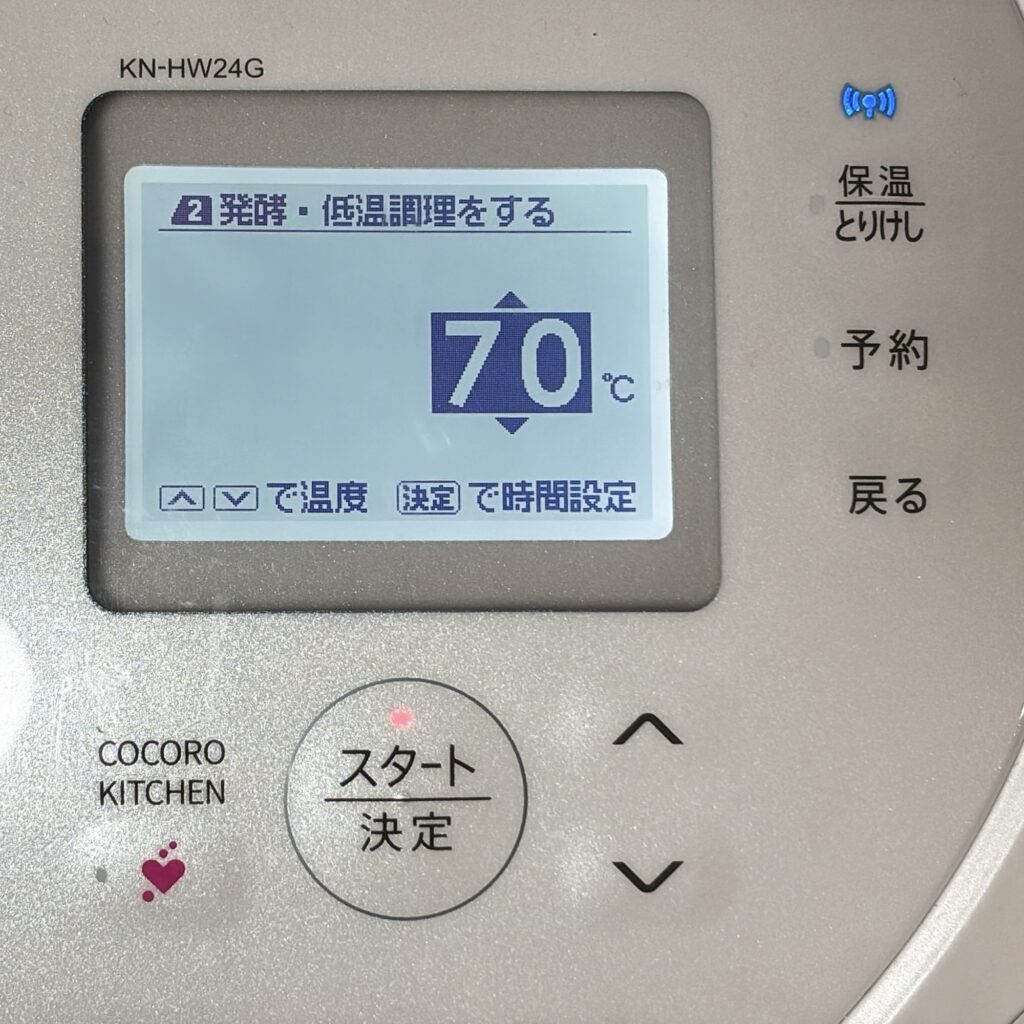

- ホットクックの手動で作る→発酵・低温調理をする→70℃→3分で調理を開始する。

- 加熱後、なめらかなソースになるまでよく混ぜる。

作り方詳細

ホットクックの内鍋にシュレッドチーズと片栗粉を入れ、よくまぶします。

片栗粉をよくまぶしたら、牛乳を加えます。

ここまできたら、あとはホットクックにおまかせ!

内鍋をホットクックにセットし、手動で作る→発酵・低温調理をする→70℃→3分で調理を開始します。

加熱時間は6〜7分(むぎこ実測)。

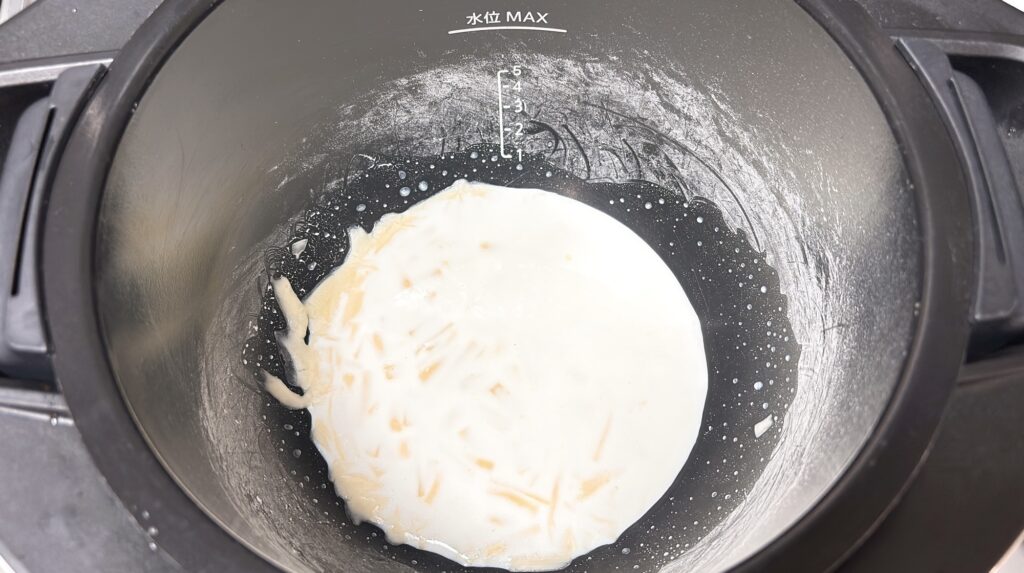

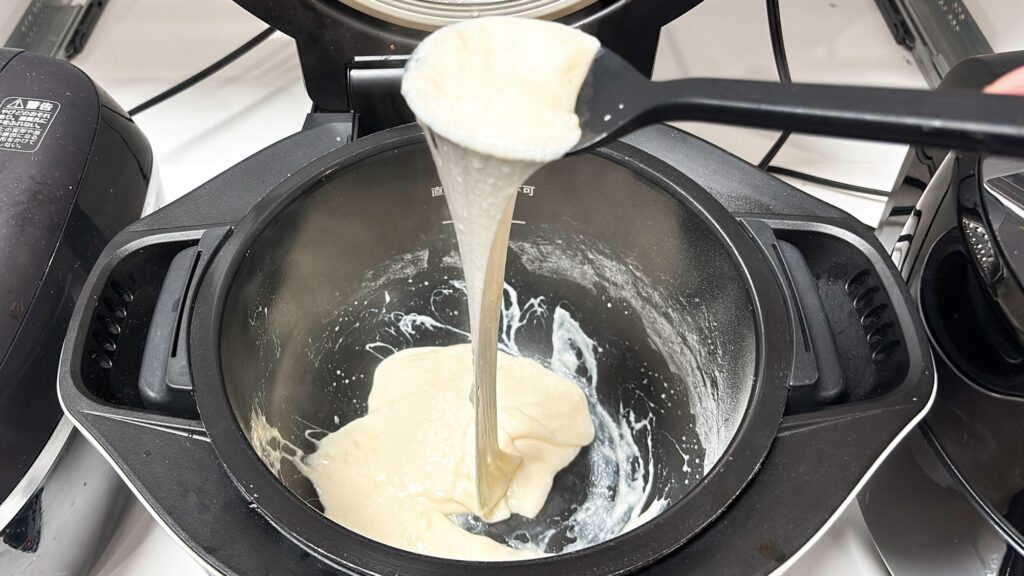

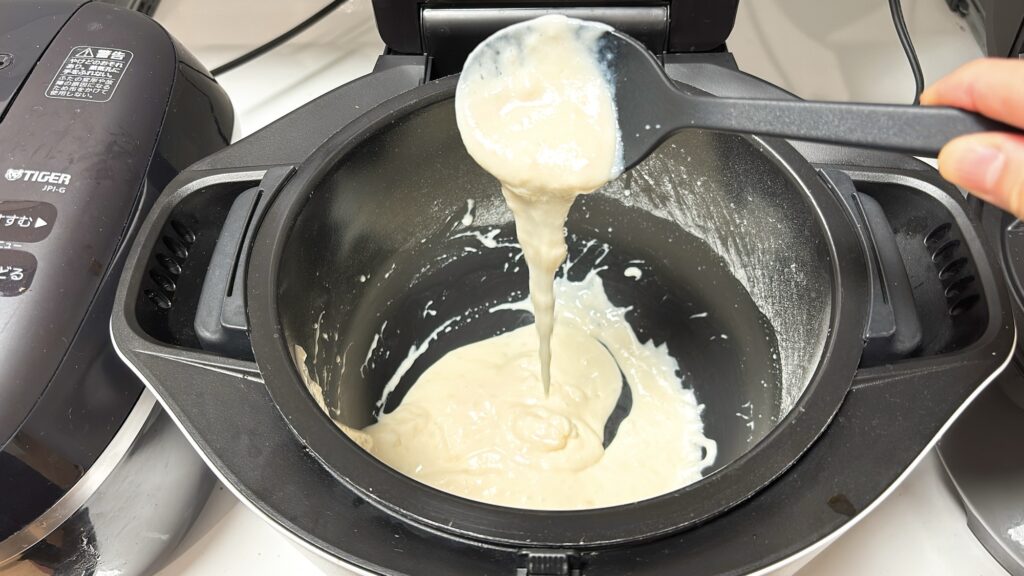

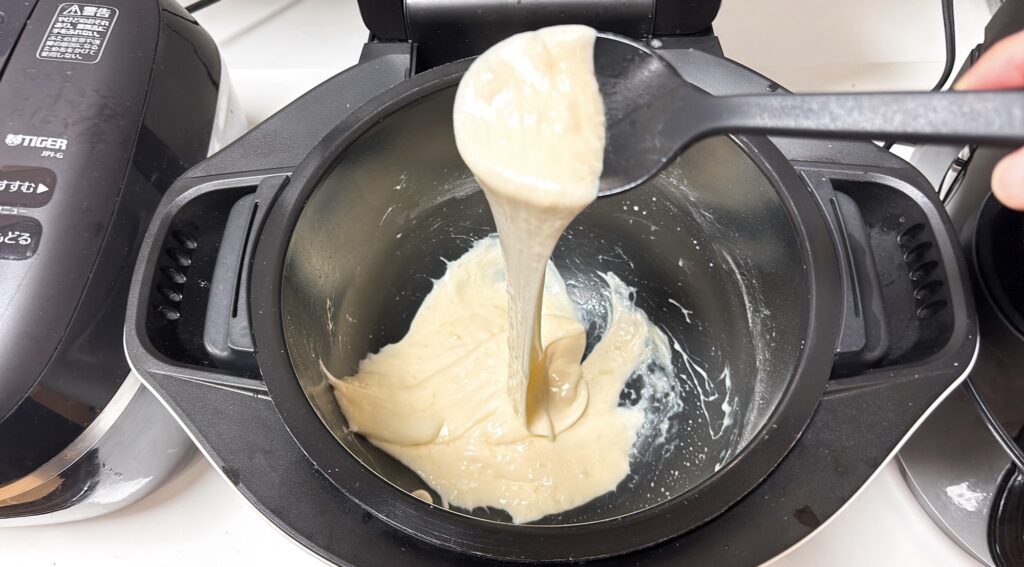

加熱が終わったら、チーズと牛乳がなめらかなソースになるまでよく混ぜます。

チーズと牛乳がしっかりと混ざり、ソースになったら完成です!

上手に作るコツ

チーズソースを失敗せずに作り、美味しく食べるにはいくつかポイントがあります。

- 適したシュレッドチーズを選ぶ

- 正確な分量で作る

- 温かいうちに食べる

それぞれ詳しく見ていきましょう!

適したシュレッドチーズを選ぶ

一口にシュレッドチーズといっても様々な種類があるので、チーズソースを作るのに適したものを選ぶことが大切です。

シュレッドチーズ選びのポイントは、以下の2点です。

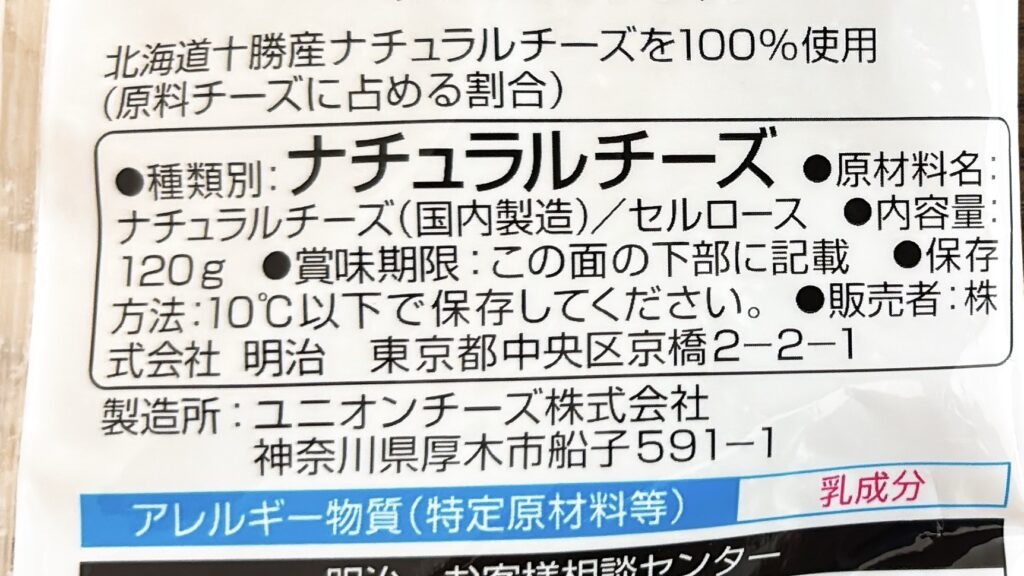

①ナチュラルチーズを選ぶ

シュレッドチーズには大きく分けてナチュラルチーズと乳等を主要原料とする食品の2つがあります。

ナチュラルチーズは牛乳を原料に、乳酸菌など微生物のはたらきで発酵・熟成させたチーズです。

ナチュラルチーズのシュレッドチーズには、チーズ同士の結着防止のためセルロースが使われることがありますが、それ以外は基本的に100%チーズで構成されています。

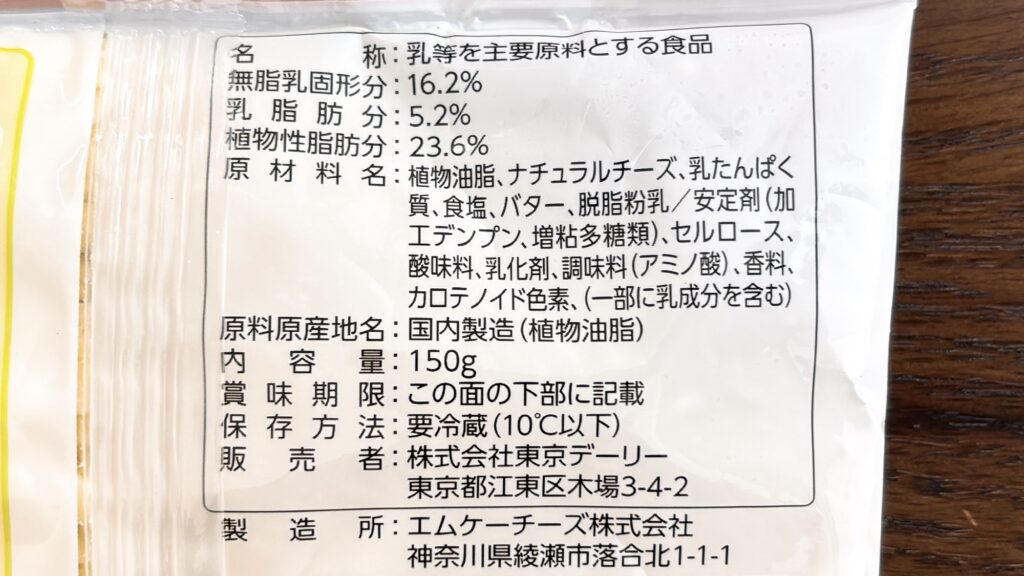

乳等を主要原料とする食品はナチュラルチーズの乳脂肪を植物油脂に置き換え、さらに乳たんぱくやでんぷんなどを加えて加工したチーズ風の食品です。

正確には、乳製品の区分としてチーズではないのですが、ここでは便宜上シュレッドチーズと呼びます。

ナチュラルチーズに比べて低コレステロールで、ヘルシータイプのシュレッドチーズに多く見られます。

チーズと牛乳を乳化させてなめらかなチーズソースにするためには、ある程度の乳脂肪分が必要です。

そのため、乳等を主要原料とする食品のシュレッドチーズは不向きです。

無理に使っても、チーズもどきが温かいミルクの中に浮いているだけの謎の物体が完成することに…。

少々値が張っても、ナチュラルチーズのシュレッドチーズを選びましょう。

②伸びが良いタイプを選ぶ

シュレッドチーズは数種類のチーズをブレンドして作られていることが多いです。

よく使われるチーズは以下の4種です(*参考1)。

1.ゴーダ:濃厚でコクのある味わい。加熱すると溶けるが、伸びは弱め。

2.チェダー:旨味が強く、加熱すると溶けるが伸びは弱め。

3.モッツァレラ:フレッシュでほのかなミルク風味があり、加熱するとよく伸びる。

4.ステッペン:クセがなくあっさりとした味わいで、加熱すると良く伸びる。

このうち、伸びが弱めのゴーダやチェダーが多く配合されているシュレッドチーズを使うと、乳化はできてもなじみが悪く、ぼそぼそした舌触りになりがちです。

モッツァレラやステッペンなど、伸びの良いチーズが多く含まれているシュレッドチーズだと成功率が高くなります。

…とは言え、チーズの種類が明記されていない商品も多く、選ぶのに迷ってしまいますよね。

私の体感では、チーズの種類が書かれていなくても、8割くらいのシュレッドチーズで上手に作れます。

失敗しやすい、ゴーダ、チェダー、パルメザンなどの伸びの弱いチーズが多く配合されている商品を避けて、どのシュレッドチーズで上手に作れるか試してみるのがおすすめです。

実際に試してみました

配合チーズが明記されている商品を使って、3種類試作してみました。

シュレッドチーズ選びの参考にしてみてください。

1.熟成3種のチーズ(明治)

チーズの配合内訳

ゴーダ:37%以上、パルメザン:22%以上、チェダー:14%以上(合計100%)

モッツァレラ、ステッペンなどの伸びるチーズは不使用。

糸引きはなく、とろとろしていますが、乳化しきれておらず分離してボソボソした舌触りです。

2.北海道十勝産 3種のチーズ 濃厚コク旨ブレンド(よつ葉乳業)

チーズの配合内訳

チェダー:50%、ゴーダ:30%、モッツァレラ:20%

モッツァレラが20%入っているだけで、1のシュレッドチーズよりも乳化がしっかりでき、舌触りも向上しました。

3.モッツァレラとろけるチーズ(六甲バター)

チーズ配合内訳

モッツァレラ:80%以上(20%は不明)

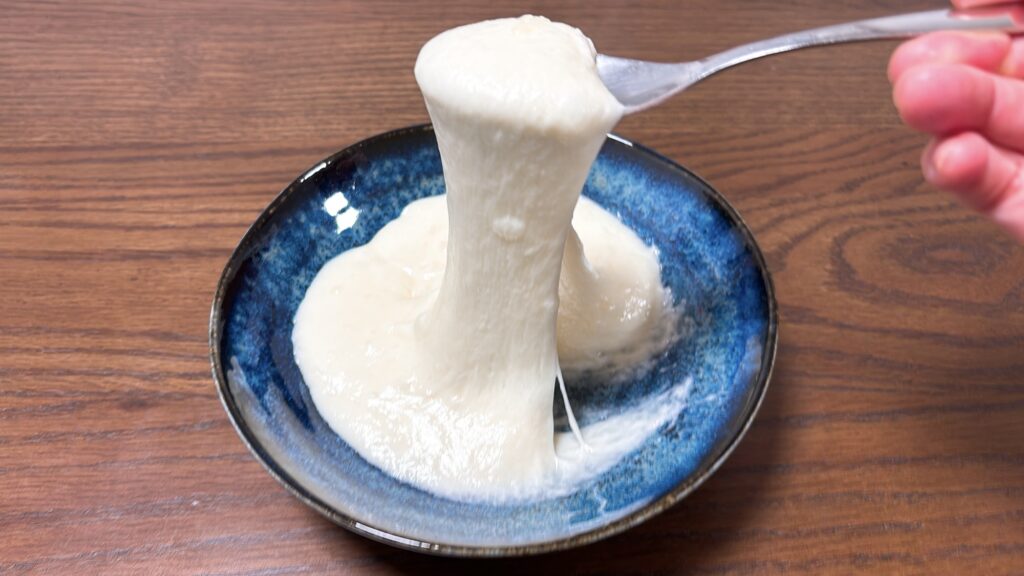

しっかり乳化できて、なめらかに仕上がりました。

ただ、もっちりとした食感が強く、とろ〜りソースというよりは、餅や求肥のようにも感じられます。

正確な分量で作る

シュレッドチーズ:牛乳:片栗粉=100g:100ml:大さじ1

これがチーズソースを失敗なく作るための黄金比です。

一度レシピ通りチーズソースを作って成功した後、こんな欲がわいてきます。

「チーズは高いから、チーズを少なく牛乳の比率を上げて作ってみよう!」

「そうすれば、少ないチーズでたくさんのチーズソースを作れるぞ!」

「もう少しトロミのないソースのほうが好みだし。」

…はい、昔の私です。これは、大抵の場合失敗します。

乳化がうまくいかないからです。

乳化とは、水と油などの本来混ざり合うことのない液体が均一に混ざり合う状態のことです。

乳脂肪分の多いチーズと水分の多い牛乳は、本来は混ざり合わないのでチーズソースを作るためにはしっかりと乳化をさせる必要があります。

チーズと牛乳を上手に乳化させるためには、

1.チーズの乳脂肪分と牛乳の水分バランスを適切に保つこと。

2.乳化を助ける片栗粉を適量加えること。

がポイントになります。

繰り返しますが、上手に乳化させてチーズソースを作るためには

シュレッドチーズ:牛乳:片栗粉=100g:100ml:大さじ1

この比率が大切です。必ず守りましょう。

温かいうちに食べる

このチーズソースは作りたてはよく伸びたり、とろとろ感を楽しむことができますが、一旦温度が下がると、この良さがなくなってしまいます。

時間を置かずに、できるだけ温かいうちに食べるとより美味しく召し上がれます。

もし冷めてチーズが固まってしまった場合、ホットクックの手動で作る→発酵・低温調理をする→60℃→数分でチーズがとろけるまで様子を見ながら再加熱をしてください。

チーズソースの伸びが復活し、なめらかなソースに戻ります。

ただ、再加熱するとどうしても味は落ちてしまいますので、やはり、作ったら早めに食べるのが一番です!

できあがり!

家庭でこんなに「びよ~ん」と伸びるチーズを見ることはあまりないので、テンションが上がります!!

チーズの旨味を感じられながらも、牛乳でまろやかに仕上がっているのでしつこさがなく、いくらでも食べられます。

温野菜にかけると、野菜の甘みが引き立ち、一気に贅沢な味わいに。

モチモチ感が強く仕上がった場合は、喉に詰まらせないようにご注意ください。

カレーにトッピングすると、スパイスの刺激をやわらげつつ、コクをプラスしてくれるので、より奥深い味わいが楽しめます。

食卓を贅沢にしてくれるこのチーズソース。

シンプルだからこそ、使い方は無限大です。

ホットクックで簡単にできるので、是非つくってみてください!

*参考1

ミクリード.“品質の良い業務用とろけるチーズを安く仕入れるために必要なこと”.MICREED Online Store.2020-03.

https://www.micreed.co.jp/shop/app/page/contentex/?dir=&contents=micstore/read/izakaya106.html(参照:2025-04-02)

コメント